Coba anda perhatikan berita-berita korupsi yang dipublikasikan oleh media luas, tentu fokus utama dari pembahasan masyarakat adalah jumlah kerugian keuangan negara dari kasus korupsi yang terjadi. Hal ini memang tidak salah, karena kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi memang mempengaruhi kemampuan negara dalam melakukan kegiatan pembangunan.

Namun, kerugian akibat korupsi tidak hanya sekadar keuangan negara (biaya eksplisit korupsi) melainkan juga dampak korupsi terhadap alokasi sumber daya yang tidak optimum (biaya implisit korupsi). Kerugian keuangan negara (pemerintah) akibat korupsi, pada dasarnya hanyalah sebagian dari kerugian korupsi terhadap perekonomian. Secara definisi, negara terdiri dari tiga elemen: 1) pemerintah; 2) dunia usaha; 3) masyarakat atau rumah tangga. Dengan demikian, kerugian keuangan negara (pemerintah) akibat korupsi pada dasarnya hanyalah sebagian dari dampak korupsi terhadap perekonomian negara, mengingat kerugian korupsi terhadap sektor bisnis dan kerugian korupsi kepada rumah tangga belum diperhitungkan.

Oleh karena itu, muncul sebuah istilah yaitu biaya sosial korupsi. Pada dasarnya, biaya sosial korupsi adalah besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Biaya sosial korupsi tidak hanya mencakup kerugian keuangan negara (pemerintah), tetapi juga kerugian akibat korupsi yang dialami masyarakat dan kerugian akibat korupsi yang dialami oleh dunia usaha. Hasil korupsi tentu saja hanya dinikmati oleh segelintir orang, namun demikian biaya-biaya yang ditimbulkan akibat korupsi seperti biaya oportunitas, alokasi sumber daya yang tidak efektif dan tepat sasaran, menurunkan efek pengganda (multiplier effect) ekonomi, dan memburuknya kesenjangan pendapatan, menjadi beban seluruh elemen negara (masyarakat, dunia usaha dan pemerintah).

Semisal, pembangunan sebuah kawasan industri yang diharapkan dapat mendatangkan berbagai manfaat seperti pemasukan negara, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong perekonomian di sekitar Kawasan tersebut. Tetapi, ketika terdapat tindakan korupsi yang menyertai pembangunan kawasan tersebut maka akan menyebabkan pembangunan menjadi tidak optimal, sehingga dampak yang dihasilkan juga tidak optimal. Dampak lanjut dari korupsi tersebut adalah pemasukan negara tidak optimum, tingkat penyerapan tenaga kerja tidak seperti yang diharapkan, dan dampak terhadap daerah sekitar juga terhambat.

Di negara maju seperti Australia, Inggris, USA, Belanda dan beberapa negara Eropa lain, biaya sosial kejahatan telah diestimasi dan digunakan untuk menilai kinerja penanggulangan, baik penindakan maupun pencegahan, terhadap kejahatan. Pemerintah USA telah menghitung biaya tindakan kriminal sejak tahun 1901 sebagai dasar pembuatan kebijakan untuk penanggulangannya (Cohen, 2000). Walker (1997) menghitung biaya sosial kejahatan di Australia. Di UK, beberapa studi telah dilakukan untuk mengestimasi biaya sosial kejahatan maupun biaya penegakan hukum (lihat Harries, 1999, Brand and Price, 2000, Dubourg, 2005). Di USA Miller, et al (1996) telah merintis perhitungan biaya sosial kejahatan sebelum hal yang sama dilakukan di UK. Bowles et al (2008) melakukan mainstreaming metodologi untuk penghitungan biaya sosial kejahatan di Eropa, khususnya untuk negara-negara eks-Eropa Barat.

Sejak 1980an analisis biaya-manfaat dan biaya-efektifitas digunakan untuk menghitung biaya kejahatan dan manfaat dari kebijakan yang telah dibuat untuk menanggulangi kejahatan tersebut (Cohen, 2000). Analisis ini penting untuk dilakukan karena biaya sosial kejahatan merupakan beban bagi wajib pajak, korban kejahatan, dan pemerintah adalah pihak-pihak yang dapat menanggung biaya dari suatu kejahatan. Sedangkan arti kata “biaya” dan “manfaat” dalam hal ini dapat dipertukarkan tergantung pada perspektif dari dampak kejahatannya atau efektifitas dari program pencegahannya. Biaya dari sebuah kejahatan sama artinya dengan manfaat dari kejahatan yang telah dicegah (Cohen, 2000).

Biaya sosial kejahatan tidak saja berupa kerugian material (tangible costs) namun juga banyak komponen biaya sosial kejahatan yang bersifat kerugian immaterial (intangible costs). Berbeda dengan kerugian material yang lebih mudah diobservasi, kerugian immaterial lebih sulit diestimasi dan diperlukan model ekonomika serta variable proxy untuk mengestimasinya. Terlepas dari kompleksitas estimasi biaya immaterial, para ekonom mengembangkan berbagai model untuk mengestimasi biaya immaterial dari tindak kejahatan ini (lihat Miller et al, 1996, Walker, 1997, Cohen, 2000, Brand and Price, 2000, Dubourg, 2005).

Seperti halnya biaya sosial kejahatan (Brand and Price, 2000), biaya sosial korupsi dapat disusun dari tiga elemen: a) biaya antisipasi terhadap korupsi, b) biaya akibat korupsi, dan c) biaya reaksi terhadap korupsi. Ketika kita berbicara biaya antisipasi korupsi (seperti biaya sosialisasi) dan biaya akibat-reaksi (biaya peradilan, penyidikan, operasional, dan proses perampasan) yang seharusnya bisa dipergunakan untuk kepentingan lainnya apabila tindakan korupsi tersebut tidak ada. Seluruh biaya-biaya ini jika kita hitung dan masukkan dalam pertimbangan maka menyebabkan biaya sosial korupsi akan jauh lebih besar ketimbang kerugian keuangan negara. Selama ini kita cenderung underestimate dalam hal penghitungan dampak korupsi.

Bahaya Korupsi

Grafik 1. Hubungan Korupsi dengan berbagai Indikator Pembangunan

Sumber: QoG dataset oleh University of Gothenberg (2020)

Grafik 1 menunjukkan beberapa bukti hubungan korupsi dengan berbagai indikator pembangunan. Negara-negara dengan nilai indeks persepsi korupsi yang tinggi cenderung memiliki tingkat ketimpangan pendapatan lebih rendah, kualitas institusi yang lebih baik, dan pendapatan perkapita maupun tingkat pembangunan manusia lebih tinggi daripada negara-negara dengan nilai indeks persepsi korupsi rendah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negati antara korupsi dengan hasil pembangunan negara.

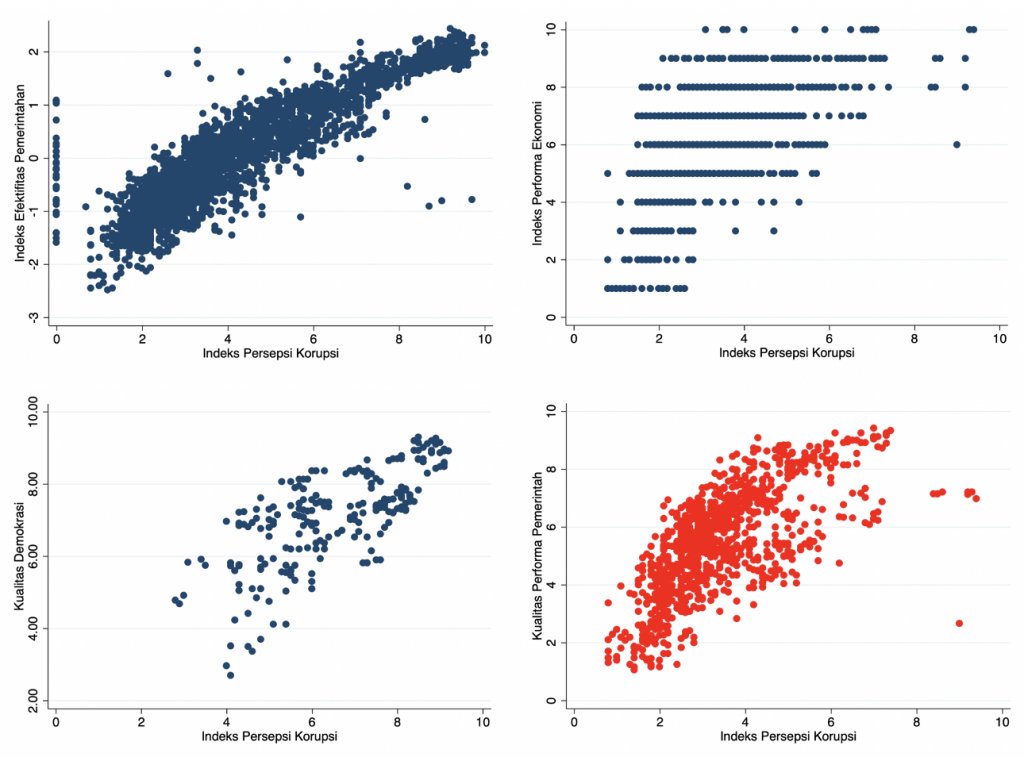

Grafik 2. Hubungan Korupsi dengan berbagai Indikator Pemerintahan dan Demokrasi

Sumber: QoG dataset oleh University of Gothenberg (2020)

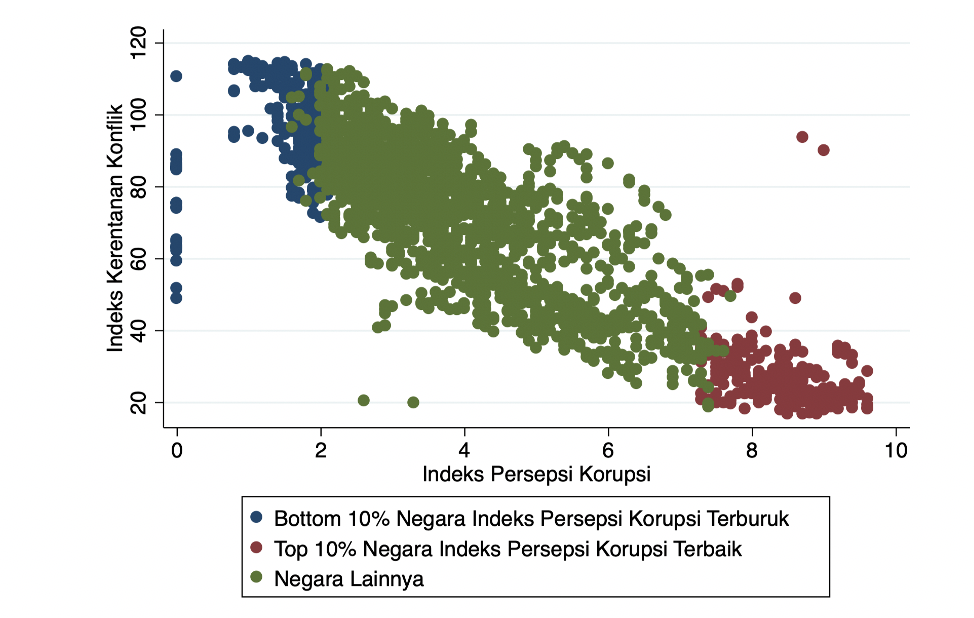

Begitu juga dengan hubungan negatif antara korupsi dengan kualitas pemerintahan yang ditunjukkan Grafik 2. Indeks persepsi korupsi yang tinggi (tingkat korupsi rendah) berhubungan positif dengan efektivitas pemerintahan, kualitas demokrasi, indeks kinerja ekonomi, dan kualitas kinerja pemerintahan. Fakta ini membuktikan bahwa negara yang marak dengan praktik korupsi menghambat kinerja pemerintahan, sehingga berdampak buruk terhadap masyarakat luas. Kualitas pemerintahan yang buruk juga mempengaruhi performa ekonomi secara negatif juga. Bahkan, korupsi juga memiliki hubungan negatif dengan konflik. Grafik 3 memperlihatkan bahwa negara dengan indeks persepsi korupsi tinggi cenderung lebih stabil dari konflik.

Penulis: Ghifari Ramadhan Firman & Rimawan Pradiptyo